| 传统文化“要走出去” 应找到“国际语言” |

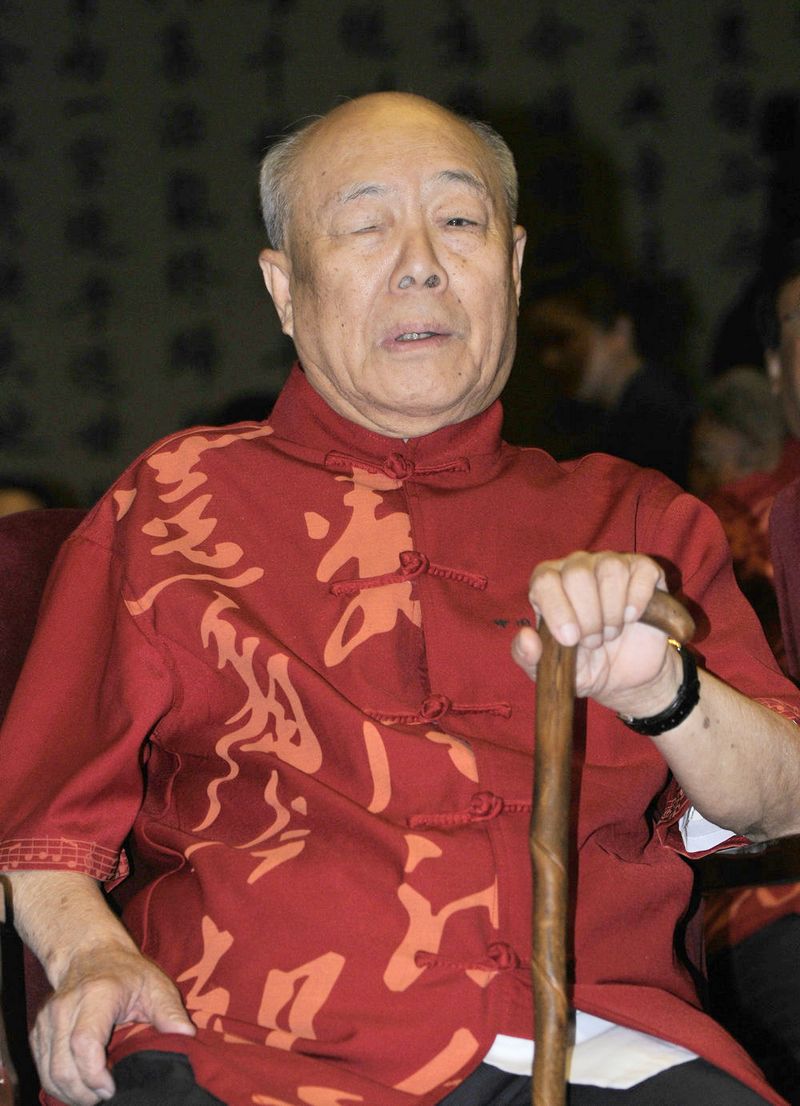

来源:羊城晚报 作者:何裕华 发表时间:2015-02-04 15:13 粤剧为何不能如歌剧全球通? 广州两会文化视角转战“非物质”文化遗产,政协委员争说传统文化“要走出去”应找到“国际语言” 文/羊城晚报记者 何裕华 把历史文化遗产承继下来,发扬开去,是“追寻广州文化传承之心”的本意。而这“一心一意”既存在于不可移动遗产里,也存在于非物质文化遗产里。都是老祖宗的宝贝,有什么理由要抛弃?继昨天本报“大北京路”(详见昨日本报A12版报道)的物质“活化”探讨之后,广州市两会文化视角又剑指“非物质”的创新与发展。 本届广州两会中,传统文化是绕不开的核心话题之一。与反复讨论的“传承与创新”老主题相比,广州市文学艺术界联合会在政协大会发言中提出了《政府要为文化“走出去”做好服务》的新方向。其中包括搭建“走出去”综合平台;加大投入和引导民间资本投入;培养复合型人才等多方面,其中,“注重从文化层面发声,以中国传统文化为根基,以国际语言来表达”成为热议焦点。 齐声力撑文化“走出去” “‘中国梦’的内涵之一就是文化强国之梦,努力扩大中国和中国文化在世界上的影响力,但文化又如何能有效‘走出去’?我们认为,政府要为此做好服务。”广州市文学艺术界联合会相关发言人说。 该界别认为,当下,文化的软实力才是各个国家和地区能够取得话语权和影响力的根本,因而应该直面这种国与国之间、民族与民族之间、区域与区域之间的文化影响,更重要的是怎样从文化的层面发出自己的声音,让世界不仅能够听到我们的声音,还能够对中华民族独有的文化特质和文化传统,达到一种真正的理解和认同。 昨日下午的联组讨论中,文化艺术界别的政协委员再次强调,目前,“我们在对外文化交流中,较多考虑的是‘要让外国人看到我们的东西’,较少考虑国外的欣赏习惯和审美情趣,更没有琢磨外国人想看什么,爱看什么,能看懂什么。‘走出去’的作品除了有个性外,还要有世界的共通性,以中国人的传统文化为根基,结合国际的表达方式,把中国的传统文化和内涵传达出去”。市政协委员蔡玉冰举例称,雕塑家许鸿飞近两年在外国举办的“肥女人”系列展览就很受欢迎,雕塑人物欢乐、祥和,不但有个性、更具世界共通性和穿透力,反映的是中国大多数老百姓的生存状态和本土生活,传播的是健康、欢乐、正面的形象。无论在哪个国家,因为这种共通性,外国人都能接受。这对中国包括广州是一个生动有力的宣传。 市政协委员许鸿飞接过话题表示,他曾与国画家友人到法国办展:雕塑语言,大家都能看懂,但展览工作人员却把不少花鸟国画倒过来挂了。“所以,固守传统的表达方式很难做到更大的传播,外国人可能会对书法、国画很好奇,但不能真正震撼到他们。因为他们看不懂,不知道什么是题跋落款金石刻章,就觉得花怎么生长都可以,鸟怎么飞都可以,国画就不能真正走出去”。 甘新强调粤剧要创新 在昨日下午的联组讨论中,广州市宣传部部长甘新作总结发言时表示,“历史文化的传承必须要在发展中创新,创新中发展”,以粤剧发展为例,“红线女老师也一直都在创新”。不然,“要现在的年轻人花两三个小时看一场粤剧,很难的”,“所以要创新”。 无独有偶,1月24日首演的新编网游粤剧《决战天策府》与当下正火热售票中的“穿越时尚——曾小敏粤剧经典演唱会”都是城中热演的“创新粤剧”。前者因使用网游Cosplay的舞台形象受到90后00后的热烈欢迎,连续两晚的首演都赢得不俗票房,收获无数尖叫声。而后者,则更打出“粤剧是综合艺术”的口号,与雕塑、服装、摄影等不同艺术家合作,试图打造一台跨不同艺术界别与穿越古今并存的粤剧演唱会。 对此,许鸿飞认为,“如果能用新形式表现粤剧是很好的。艺术要有共通性,要让大家都从中找到看得懂的元素。因此,被反复说的那句‘越是民族的就越是世界的’并不是绝对的,例如京剧、昆剧、粤剧这几个剧种,连我们自己很多中国人都看不懂,分不清其程式、服装的区别,你让外国人怎么懂?你得找一个可以跟别人对话的媒介和平台。” “时下都流行说岭南画怎么好,但都是自己吹捧,走出岭南走出中国,外国人不认识。固守传统表达形式,反而是越来越局限,有演变才能丰富。加入世界元素才能有更强的传播力。例如一个好的歌剧,不用怎么强调民族性,但大家都会去听,都想靠近和了解。所以,有个性和创新性才是最重要的。这样才能引起别人的关注,继而更深入了解你的传统内核。” 同一个舞台,粤剧搭上雕塑、摄影和时尚服饰将会是一场怎样的表演?2月10日晚,由广东粤剧院和广州大剧院联合主办的“穿越时尚——曾小敏粤剧经典演唱会”将在广州大剧院演出,国家一级演员、“白玉兰”戏剧表演艺术奖主角奖得主曾小敏将联同国际服装设计师屈汀南、雕塑家何锦华、视觉艺术家范华等开创出一场别开生面的观赏体验。 为了鼓励这种“穿越”新尝试,广州大剧院更对演出单位提供免场租支持。目前演出正在紧张排练中。

同场加映 广彩广绣也是两会“明星”,传承人有话要说 政府对广彩企业“缺乏信任” 作为本土非遗项目的明星,广彩广绣在本届两会中,也成为政协委员们争相发表意见的对象。广州市政协教科文卫体委员会《关于加强工艺美术类非遗保护,推动广彩广绣产业发展的建议》的提案在分组讨论和联组讨论中颇受关注。 该委员会认为,“三雕一彩一绣”是广州非物质文化传承的重要内核。因此,建议在广州打造“一个园区、一个博物馆、一批企业”,即:一个集广彩广绣生产和展示为一体的特色园区,一个广彩广绣的非遗博物馆,和一批广彩广绣的先行领头企业。 其中,“一个园区”是打造以恩宁路、龙津西路、荔枝湾景区(含泮塘)、西关大屋保护区为主体,具有岭南文化特色,集传统民居、旅游景区、观光休闲和广彩广绣生产、展示等功能为一体的园区。市区两级政府协调园区建设事宜,引入有实力的财团,搞好规划,对现有的建筑要修旧如旧,形成整体一致的风格。 甚至有委员表示,“广州传承之心”可以分不可移动历史文化遗产和非物质文化遗产两个重点,前者以北京路文化核心区为主体,后者以荔枝湾陈家祠片区为主体。

不过,目前广州市内最大的广彩生产制造企业——番禺莲花彩瓷实业有限公司的创办者、国家级非物质文化遗产代表性传承人(广彩瓷烧制技艺)陈文敏认为,当下市级层面对广彩广绣等非物质文化的保护还不是缺钱,而是缺乏对民企的信任,以及广彩广绣企业不够团结。“改革开放以来,真正的传承保护都在民企,但政府的资助资金有多少给到民企手上?这是一个值得思考的问题。打造园区也不是不可以,但选址位置的条件是否成熟则需要再斟酌。” |

| 上一篇:中国文化展亮相罗马尼亚议会宫 传统文化引 下一篇:河北美术出版社:聚焦善行义举 力推优秀传 |