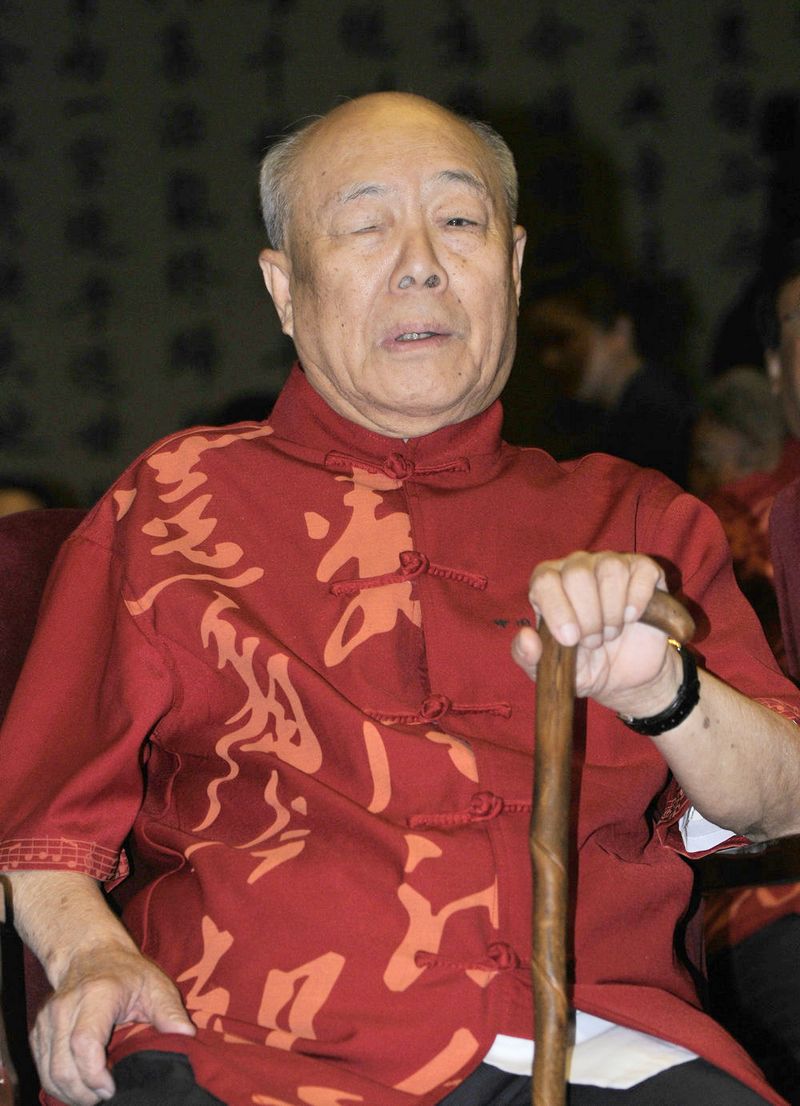

| 陈丹青 |

陈丹青,1953年生于上海,祖籍广东台山市三合镇良村,艺术家,文艺评论家,学者。自幼喜欢绘画,在初中毕业还是个16岁的孩子时,即被“文革”流放农村。1970年至1978年,陈丹青辗转赣南与苏北农村插队落户。远离亲人,在水深火热的生活劳动中仍坚持自习绘画。期间创作连环画《边防线上》《维佳的操行》,油画《泪水洒满丰收田》等等,并入选“全军美展”“全国美展”。在当时产生了一定影响,已是颇有名气的“知青画家”。陈丹青属于初中文化,自学成才,在多个领域成就斐然。1978年考入中央美术学院油画研究生班,使他获得了一纸文凭。 1980年,陈丹青以具有划时代意义的油画——《西藏组画》而成为中国艺术界巅峰人物,引起极大轰动,至今余韵不绝。1980年毕业留校任教。1982年,陈丹青辞职移居美国。2000年陈丹青回国并被清华大学美术学院聘为教授、博士生导师。因对教育制度的教条、刻板难以认同,陈丹青遂于2004年10月愤然辞职。再次轰动社会,并引起极大关注。 作为作家的陈丹青,出版了一系列文学作品:《纽约琐记》《外国音乐在外国》《多余的素材》《退步集》等十几部书。内容涉猎社会、文化、艺术、教育、文学、人物、历史、音乐、建筑、两性、城市等等方面。其中2005年出版的《退步集》售出10万册,至今已第19次印刷;《多余的素材》在北京三联书店上柜仅一周,便以近千册的销量登上排行榜;陈丹青的书都是畅销书的头几名,香港2008年最受欢迎50本书,第一个就是他的《荒废集》,而且台湾也将出版他的书。写作是他于绘画、演讲之外的又一巨大影响。 陈丹青曾问读者,“为什么喜欢读我的文章呢?”有人答:“大约我们压抑太久了吧。”还有人答:“看你的文字很爽。”陈丹青文字的魅力,部分源自性情、器识;另一部分则和他的画一样,建基于强大的写实功力。他有捕捉并且再现细节的天赋。人性的深浅、文化的歧变,在他眼里不过是有质感的日常细节。 关于绘画与写作,陈丹青如是说:“很多感受没法放到画里面去,因为绘画就是绘画,它说的是另外一套语 2000年,陈丹青从美国纽约回国,随即被清华大学美术学院聘为教授、博士生导师。清华美院当时成立四个纯艺术教学研究室,分别为“吴冠中研究室”“张仃研究室”“袁运甫研究室”以及“陈丹青研究室”。 2000年5月,报考清华美院博士生的24位考生中,有5名入围,但最后因外语而全部落榜。清华美院考虑到是陈丹青首次招生,让这5名考生以博士课程访问学者名义成为陈丹青的学生。第二年,这5人再次因英语而失败离校。 2001年第二次博士生考试,22名考生只正式录取2名博士生、2名访问学者。而同年,首次接受硕士生报考,却没有一个人通过英语和政治的两科考试。因此,陈丹青曾长达3年招不进一名硕士生。 2002年的硕士考生中,一位绘画成绩位居第一,却因英语和政治各差一分落榜。陈丹青向学院通融未果。此后一年,这名考生在北京租房,专攻外语和政治,翌年再考,还是专业第一,政治过关了,但外语仍未及格,依然被拒之门外。陈丹青说:“我不想怂恿她考第三次,对一位想当艺术家的青年,这样的考试是不折不扣的荒谬和侮辱。”而这名考生却已在英国读硕士。 陈丹青作为一个大学教授,在与现行制度不相适应时,他没有选择委曲求全,他一如既往地坚持了自己——真实,为此不惜公然站出来充当反对体制的先行者。 丹青语录 艺术 ·艺术家是最狂的,最自得其乐的一种动物。 ·真的美术史是什么,是一声不响的大规模淘汰。 ·文凭是为了混饭,跟艺术没什么关系。单位用人要文凭,因为单位的第一要义是平庸。文凭是平庸的保证,他们决不会要梵·高。 ·世界上的重要艺术家都不是研究生学历,也不是本科、美院附中,有的连高中都没上。梵·高就是个病人,毕加索也没有大学文凭。当今中国,需要文凭,为了就业,得到社会的认可,你就得拿个文凭。 ·你一定要肯定自己的感受,感受是很可贵的东西。画出动人的画,凭的是感受,而不是技巧。我画的那个朝圣的小姑娘,那么苦、那么好看,但她自己却不知道——艺术就是这样,凭这一点点就打动人了。 ·偏爱、未知、骚动、半自觉、半生不熟,恐怕是绘画被带向突破的最佳状态。 ·常识健全就是基础,素描不是基础,素描教学是反常识的。什么都很重要,但你要说素描最重要,那就不对。一棵树,你能说哪根树枝,哪片树叶最重要吗? ·我没有素描基础,不是照样画创作?中国传统绘画从来就不画素描,难道就是没基础了?想当年,我们一起画画的同学中,那些把大卫石膏像画得好得无与伦比的人,不知道哪里去了。 ·艺术家是天生的,学者也天生。“天生”的意思,不是指所谓“天才”,而是指他实在非要做这件事情,什么也拦他不住,于是一路做下来,成为他想要成为的那种人。 社会 ·中国连真正的公共空间还没出现,哪里来的“公共知识分子”?进入公共事务时,偶尔有像我这样的傻子出来说几句真话大家就很愿意听,这是一件很可怜的事情。 ·我从来没有传回任何关于成功的消息。我觉得作为一个中国人,出国本身就是一种失败。

·我从小受的教育就是“世界上三分之二的人民都生活在水深火热之中”,当然,那三分之一就是指活在神州大地上的中国人。我实在不忍享受“水浅”而“火不热”的生活,遂毅然出国,“受苦”去了——真不好意思。我一回来,还在美国的不少中国同行就忧心忡忡诚心诚意追问我:适应么?习惯么?后悔么?那意思,就是怕我回来又“受苦”。 ·放松政治钳制、美学观略略放宽、创作格局稍许多元,是做文化起码的前提。八十年代用过一个词,叫做“松绑”——不少语言真形象,一不留神,实情给说出来。 ·您对中国的大学教育很满意吗?您对野蛮拆迁很满意吗?您对医疗系统很满意吗?假如您诚实地告诉我:是的,很满意!很开心!我立即向你低头认罪:我错了,我改,我脑子进水了,我对不起人民,我要重新做人,封我的嘴,然后向你们好好学习——这样行吧?

·真正介入社会,无孔不入的人,是商家与政客,数钱,弄权,社会的所有缝隙早被他们占有了。 ·我真正的身份就是知青,我真正的文化程度就是高小毕业,中学都没上过。 ·受过小学教育而能做成一些事情的人,太多了;受了大学教育而一事无成的人,也太多了。 “学历”与“成就”应是正比,不是这样的。 ·真率是很高的要求。真率也是品德。 ·“丹青:你怎么也叫陈丹青?”接着签了我的名。但随即我就后悔了:凭什么人家不能也叫“陈丹青”?我该这样写:“丹青:我也名叫陈丹青。” ·无论绘画还是写作,我尽量不说假话。我这个人口无遮拦,不知道哪天又会说什么。

·“科以人传科尤重,人以科传人可知。”解释起来,好比你是钱学森,又是博士,这博士学位因为你就分量很重;可要是你没啥名堂,却拿个博士学位混一辈子,你这家伙是个什么料,可想而知——我向来讨厌名校学生自视高人一等的那张脸。 ·我不知道自己懂不懂矿工或农民,但我一定弄不懂当官的、谈生意的、玩儿金融的,还有毫无表情的科学家,不,一点都不懂——这就是我和现实的关系,这就是为什么我总是难以和现实理顺关系,而且不想理顺。

|

| 上一篇:靳之林 下一篇:韩美林 |